À l’occasion du colloque de l’Université de l’Autoconsommation PV Enerplan 2025, dédié à l’autoconsommation photovoltaïque, nous avons pu écouter et échanger avec les acteurs qui façonnent le futur du solaire en France et en Europe.

Cette journée, rythmée par des conférences et des tables rondes, a mis en lumière une conviction partagée par tous : le solaire n’est plus un sujet d’avenir, il est au cœur du présent énergétique.

Pour autant, cette évidence s’accompagne de nouveaux défis. Alors que le nombre d’installations photovoltaïques explose et que l’autoconsommation s’impose dans le paysage énergétique, 2024/2025 marque aussi un tournant. On observe un ralentissement du marché européen, des prix de l’électricité parfois négatifs ainsi que des questionnements autour de la flexibilité et du stockage.

Cet article revient sur les enseignements du colloque et met en lumière les leviers pour transformer l’essor du solaire en une autoconsommation durable, intelligente et partagée sur l’ensemble du territoire.

1. Photovoltaïque : dynamisme français et ralentissement européen

Depuis une dizaine d’années, le photovoltaïque s’impose progressivement comme un pilier du paysage énergétique français. Le nombre d’installations et la puissance raccordée ont connu une croissance régulière, soutenue par la baisse des coûts des panneaux et le développement de technologies de pilotage.

Selon plusieurs acteurs du secteur présents au colloque, l’autoconsommation photovoltaïque constitue désormais l’un des phénomènes les plus structurants de ces dernières années. Elle ne se résume plus à un choix écologique. Elle traduit un changement de culture énergétique. Ménages, entreprises et collectivités cherchent à reprendre la main sur leurs dépenses et leur impact carbone. Entre 2022 et 2024, cette dynamique s’est nettement accélérée : le nombre d’installations est passé de 240 000 à 677 000, pour une puissance raccordée de 3,8 GW. Portée par la baisse des coûts, la volatilité des prix de l’électricité et un fort engouement citoyen, la dynamique du solaire ne faiblit pas. Près de sept Français sur dix se disent aujourd’hui prêts à investir dans le photovoltaïque. Cette évolution confirme que le solaire est désormais une composante naturelle du quotidien énergétique [1].

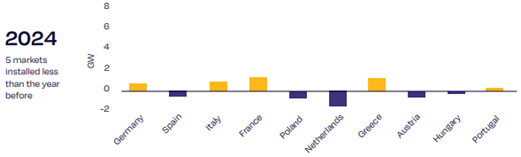

A l’échelle européenne, la tendance est plus contrastée. Après plusieurs années de croissance soutenue, le secteur solaire européen a connu un ralentissement significatif en 2024, avec une croissance limitée à 4%, contre 53% en 2023 [2]. Les intervenants évoquent plusieurs causes?: la réduction des subventions, la concurrence accrue des fabricants asiatiques et surtout la surproduction d’énergies renouvelables, qui pose désormais des questions de flexibilité et d’intégration au réseau.

Figure [1] – Puissance installée en Europe, source

Cette évolution illustre un paradoxe?souligné lors du colloque : jamais le solaire n’a été aussi présent. Pourtant, son intégration au système pose de nouveaux défis. Les épisodes de prix négatifs mettent en lumière ces enjeux croissants pour intégrer efficacement le solaire au réseau.

2. Le paradoxe des prix négatifs : un révélateur des limites du système actuel

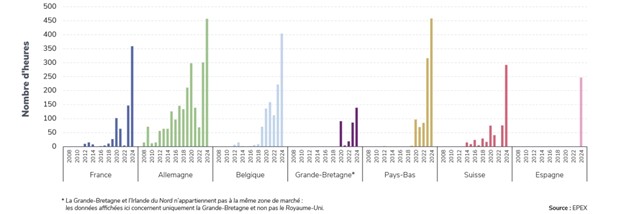

Si l’essor du solaire est généralement perçu comme une avancée majeure pour la transition énergétique, plusieurs experts soulignent que l’abondance du solaire met en évidence certaines limites structurelles du système électrique actuel. Les marchés de l’électricité voient émerger un phénomène encore rare il y a quelques années, mais désormais de plus en plus fréquent : celui des prix négatifs.

Un prix négatif de l’électricité traduit une situation de déséquilibre où la production excède la consommation. Autrement dit, les producteurs doivent parfois payer pour que leur électricité soit consommée. Cette situation, contre-intuitive, résulte de la combinaison de plusieurs facteurs. D’abord, une forte production d’énergies renouvelables. Ensuite, une demande parfois en berne notamment lors des week-ends ensoleillés ou des jours fériés [3]. Enfin, une flexibilité encore insuffisante du réseau.

Sur le marché européen, le prix de l’électricité est déterminé selon le “merit order”. Les centrales les moins coûteuses à produire (souvent les renouvelables) injectent leur énergie en premier. Le prix de marché est ensuite fixé par la dernière centrale nécessaire pour équilibrer l’offre et la demande. Lorsque le vent souffle fort et que le soleil brille, les énergies renouvelables, dont le coût marginal est quasi nul, peuvent produire plus que ce que le réseau consomme. Cette surproduction entraîne une chute des prix, parfois jusqu’à devenir négatifs.

Les centrales traditionnelles, notamment nucléaires ou thermiques, se retrouvent alors confrontés à des contraintes techniques et économiques. Les centrales nucléaires, en particulier, disposent d’une faible capacité d’arrêt rapide : interrompre la production peut s’avérer plus coûteux que continuer à produire à perte. À l’inverse, les centrales à gaz ou à charbon offrent une flexibilité plus grande, mais au prix d’une rentabilité moindre.

Les producteurs d’énergies renouvelables sont, pour leur part, partiellement protégés de ces signaux de marché. Certains bénéficient encore de contrats d’obligation d’achat (OA) qui garantissent un revenu fixe, tandis que d’autres n’ont pas d’incitation à réduire leur production, leur coût d’arrêt étant quasi nul. Ce mécanisme contribue à accentuer les déséquilibres et met sous tension le système électrique, contraignant parfois les pouvoirs publics à intervenir pour compenser les pertes.

Les épisodes de prix négatifs se multiplient : notamment au printemps et en été, et sont de plus en plus perçus comme un indicateur de la transformation profonde du système énergétique européen. Des intervenants considèrent que ces épisodes ne reflètent pas un échec du solaire, mais plutôt la réussite partielle d’un modèle en transition : la production renouvelable atteint désormais des volumes significatifs, au point de bousculer les règles historiques du marché de l’électricité

Figure [2] – Nombre d’heures où le prix de l’électricité a été négatif, source

Ces dynamiques posent désormais une question centrale pour les acteurs du secteur : comment intégrer efficacement cette électricité abondante dans un système initialement conçu pour une production centralisée et continue ? Pour beaucoup, les prix négatifs ne sont pas un dysfonctionnement, mais le symptôme d’une mutation structurelle du marché de l’énergie, encore en quête de nouveaux équilibres.

3. Comment transformer cette abondance en opportunité ?

3.1 Agir sur la production : stocker plutôt que brider

Face à l’abondance d’électricité solaire, l’enjeu n’est plus de produire davantage, mais de savoir quoi faire de cette énergie quand elle est disponible. Lors des périodes de forte production et de faible consommation, typiquement au printemps et en milieu de journée, le réseau se retrouve saturé. Plutôt que de brider la production, il s’agit désormais de valoriser chaque kilowattheure produit en le transformant, en le stockant, ou en le déplaçant dans le temps.

3.1.1 Le stockage, pierre angulaire du nouveau système électrique

Le stockage est aujourd’hui considéré comme une clé de voûte de l’intégration des énergies renouvelables. Plusieurs solutions coexistent, chacune répondant à des besoins spécifiques :

- Les batteries (lithium, fer-phosphate), en plein essor, représentent aujourd’hui la solution de stockage la plus développée. Elles permettent de lisser la production solaire et de répondre rapidement aux variations de la demande.

- Le Power-to-Gas, ou conversion de l’électricité en hydrogène ou en méthane de synthèse, ouvre la voie à un stockage longue durée, compatible avec la décarbonation des usages industriels et de la mobilité

- Les stations de transfert d’énergie par pompage (STEP), technologie mature, permettent de convertir les excédents d’électricité en énergie potentielle hydraulique, restituée ensuite lors des pics de demande

- Le stockage par hydrogène, produit par électrolyse en cas de surproduction, offre une solution de stockage longue durée. Il peut être reconverti en électricité via une pile à combustible, mais reste aujourd’hui limité par des coûts élevés et des modèles économiques encore en construction. [4].

Selon plusieurs analyses sectorielles, la baisse significative des coûts a transformé la faisabilité économique de ces solutions. Les coûts d’installation du photovoltaïque ont été divisés par quatre à cinq en moins de dix ans [5], et le prix des batteries lithium-ion est passé de 1?000 €/kWh en 2010 à environ 115 €/kWh en 2024 [6].

Ces progrès conjoints ouvrent une nouvelle ère : celle du couplage naturel entre production solaire et stockage. Non plus une option coûteuse, mais une évidence technico-économique pour stabiliser le réseau, valoriser chaque kWh produit et construire un système énergétique plus flexible et résilient.

3.2 Agir sur la consommation : piloter, déplacer, valoriser

Si la production solaire se développe à un rythme soutenu, c’est bien du côté de la consommation que se joue désormais la prochaine étape de la transition énergétique. L’électricité verte ne vaut que si elle est consommée au bon moment et pour le bon usage. Selon plusieurs intervenants au colloque, il s’agit désormais d’aligner consommation et production pour éviter les tensions sur le réseau.

3.2.1 Consommer au bon moment : la clé d’un système équilibré

“La meilleure énergie n’est pas celle qu’on ne consomme pas, mais celle qu’on consomme au bon moment.”

Cette phrase, entendue à plusieurs reprises pendant les Universités de l’Autoconsommation, résume parfaitement le défi actuel. Aujourd’hui, les pics de production solaire se concentrent en milieu de journée, alors que la demande reste faible. Pour réduire les tensions sur le réseau, il faut donc déplacer les usages : lancer une recharge de véhicule électrique, un cycle de lave-linge ou une production industrielle quand l’électricité est abondante et peu chère.

Des initiatives concrètes montrent déjà la voie vers une consommation plus flexible.

Depuis le 1er octobre, ENGIE propose par exemple une offre d’électricité gratuite pendant deux heures consécutives par jour, que le consommateur peut programmer entre 13h et 17h — une manière simple et incitative d’encourager le décalage de la demande vers les périodes de forte production solaire [8].

Au-delà de cette expérimentation, le développement des tarifs dynamiques pourrait amplifier ce mouvement, en envoyant un signal prix clair : électricité à 0 € quand elle est abondante, plus chère lorsqu’elle se raréfie. Une approche pragmatique pour faire de la flexibilité un réflexe collectif.

Ces offres disruptives sont essentielles pour reconnecter le citoyen à la réalité énergétique du système, en transformant la contrainte en opportunité

3.2.2 Pilotage et flexibilité : l’autoconsommation entre dans l’ère intelligente

L’autoconsommation tend à devenir active plutôt que passive. Les nouvelles générations d’équipements et de plateformes numériques permettent de piloter sa consommation en fonction de la production réelle. Grâce à des outils de monitoring, des compteurs connectés ou des plateformes d’optimisation, les foyers comme les entreprises peuvent désormais :

- Ajuster leurs usages en temps réel selon la météo ou les prix de marché

- Arbitrer entre autoconsommation, stockage et revente du surplus

- Et même participer aux mécanismes de flexibilité du réseau (agrégation, effacement)

Les bornes de recharge bidirectionnelles illustrent bien cette évolution : elles permettent de restituer au réseau l’énergie stockée dans les batteries des véhicules électriques. Cette approche “vehicle-to-grid” transforme chaque voiture en brique de flexibilité décentralisée, capable d’aider à stabiliser le réseau pendant les pics de demande.

Dans cette logique, les batteries domestiques ou partagées doivent être utilisées de manière intelligente : inutile de stocker systématiquement, il s’agit surtout de stocker au bon moment et restituer au bon moment.

3.2.3 L’intelligence artificielle, nouvel accélérateur énergétique

L’IA pourrait jouer un rôle central dans cette transition vers une consommation pilotée.

Elle permet déjà de prédire la production solaire à partir de la météo locale, d’ajuster les cycles de charge des appareils, et d’arbitrer automatiquement entre autoconsommation, stockage et vente selon le prix du marché.

Cette révolution numérique s’accompagne de l’émergence d’un écosystème foisonnant de solutions de pilotage et d’optimisation. C’est dans cette perspective que Wavestone publiera prochainement son Radar des solutions digitales EnR.

4. Territoires et solidarité énergétique : vers un solaire au service de tous

4.1 L’autoconsommation collective : une dynamique à amplifier

Sur le terrain, les initiatives d’autoconsommation collective se multiplient. Elles consistent à partager localement l’électricité produite par une installation photovoltaïque entre plusieurs consommateurs situés à proximité (immeuble, quartier, zone d’activité…).

Cette approche, encore émergente, répond à un double objectif : maximiser l’usage local de l’énergie produite et réduire la dépendance aux fluctuations du marché.

Cependant, des intervenants soulignent que ce type de projet peine encore à atteindre une taille critique. Le segment des installations de 100 à 500 kW, correspondant aux toitures de bâtiments collectifs, d’entrepôts ou d’équipements publics, est confronté à plusieurs freins. La complexité réglementaire et l’imprévisibilité du surplus compliquent le développement. La rentabilité est également fragilisée par la baisse des primes à l’autoconsommation et des tarifs de rachat. Ces derniers ont été divisés respectivement par six et par trois entre 2023 et 2025 [9].

4.2 Logement social : un levier encore sous-exploité

Les bailleurs sociaux constituent également un champ d’action important. Près de 18 % des résidences principales en France relèvent du parc social, souvent des immeubles collectifs chauffés au gaz, hérités d’une réglementation ancienne.

Or, ces bâtiments concentrent des populations particulièrement exposées à la précarité énergétique.

Le solaire peut donc jouer un rôle d’équité sociale, à condition d’être accompagné, simplifié et adapté.

Certaines initiatives ouvrent la voie. Le programme Sol Solidaire, par exemple, soutient financièrement l’installation de panneaux photovoltaïques dans le logement social, afin de faire bénéficier directement les locataires d’une électricité décarbonée et moins chère.

Malgré ces initiatives, des obstacles persistent, selon les professionnels interrogés : incertitudes réglementaires sur le partage du surplus et la valorisation de la production locale, difficulté à assurer un conseil technique adapté pour les bailleurs, et réticences culturelles liées à la complexité de gestion ou au manque d’accompagnement.

4.3 Vers un discours plus accessible et fédérateur

L’un des messages forts du colloque UA PV Enerplan est la nécessité de “vulgariser le solaire” pour faire face au « solar bashing » qui persiste encore dans le débat public.

Selon certains participants, le débat reste souvent trop technique, ce qui peut freiner l’adhésion citoyenne. Ils recommandent de mettre en avant des arguments concrets liés au confort, à l’autonomie ou à la maîtrise des dépenses énergétiques, et citent l’expérience d’autres transitions, comme celle du véhicule électrique, où la valorisation de bénéfices immédiats a favorisé l’acceptation par le public.

Cette volonté de donner au solaire une image plus claire et accessible se reflète dans les initiatives récentes du secteur. Par exemple, la Fédération Nationale de l’Énergie Solaire (FNES), créée récemment, a pour mission de représenter les acteurs du solaire et de contribuer à clarifier les enjeux de cette filière [10]. Selon ses objectifs déclarés, elle cherche à informer le public, favoriser la compréhension des technologies solaires et montrer que le photovoltaïque peut constituer une solution crédible et compétitive pour la transition énergétique en France.

Les sources

[3] : https://assets.rte-france.com/analyse-et-donnees/2025-02/BE2024%20-%20Fiche%20Prix.pdf

[6] : https://ekwateur.fr/blog/autoconsommation/prix-batteries-solaires-2025/

[7] : https://www.youtube.com/watch?v=6OgDiqquedY

[8] : https://particuliers.engie.fr/electricite/happy-heures-vertes.html

[9] : https://ekwateur.fr/blog/autoconsommation/baisse-prime-autoconsommation/