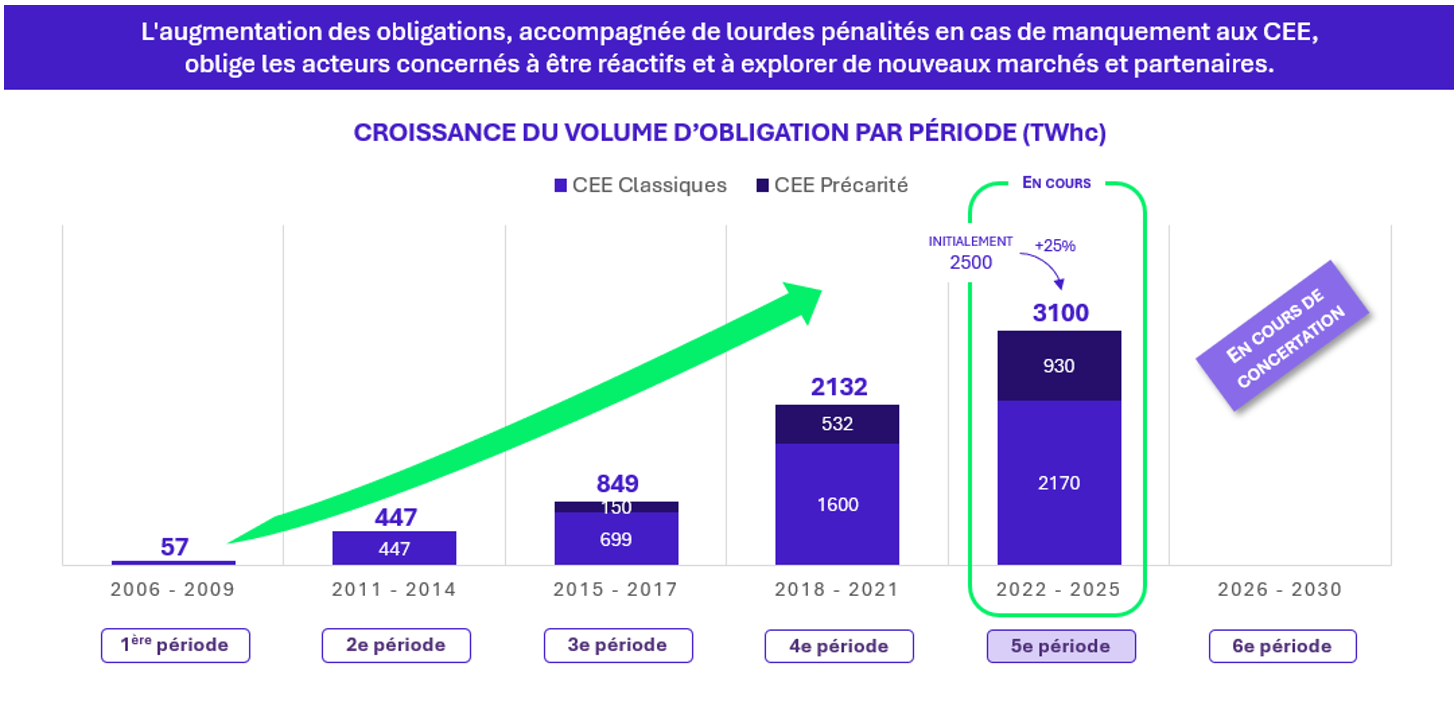

La 6e période des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), prévue de 2026 à 2029, constitue un réel tournant. L’État envisage un doublement de l’obligation annuelle (jusqu’à 1600 TWhc) pour répondre aux exigences européennes de réduction de consommation (-41 TWh/an dès 2022). Mais cette montée en puissance ne pourra se faire sans une refonte en profondeur du dispositif.

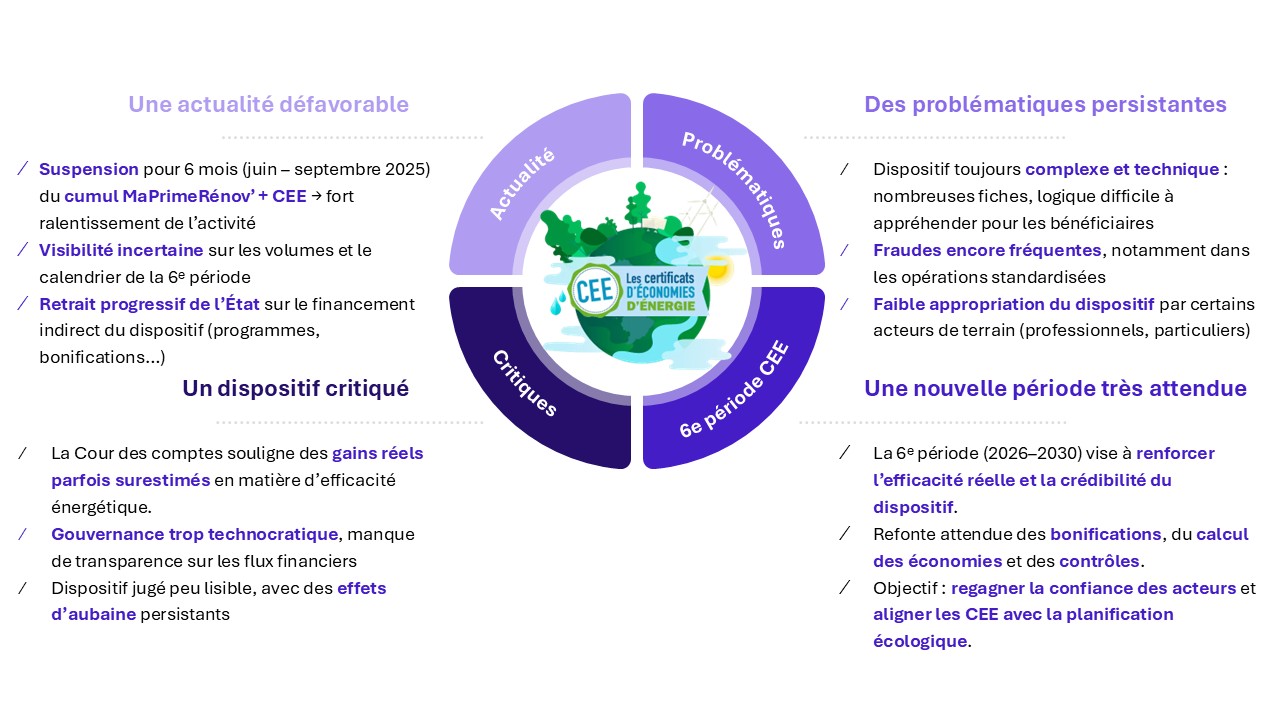

Les fragilités du dispositif sont désormais largement documentées. Dans son rapport de juillet 2024, la Cour des comptes rejoint les constats déjà posés par l’IGEDD, l’IGF et la CGE : malgré ses résultats affichés, le dispositif CEE souffre de dérives méthodologiques, financières et structurelles qui en limitent l’efficacité réelle.

Les principales limites du dispositif

Le dispositif, pourtant ambitieux, reste fragilisé par des limites récurrentes : complexité administrative, inégalités d’accès, dérives liées à la qualité des travaux et efficacité énergétique parfois en deçà des attentes.

1/ Des fraudes et malfaçons fragilisent la crédibilité du système

La Mission interministérielle de coordination anti-fraude (MiCaf) estime à 480 M€ le montant des fraudes ou tentatives détectées depuis le lancement du dispositif, dont 380 M€ évités grâce aux contrôles.

2/ Une complexité administrative croissante

Le dispositif, modifié par plus de 280 textes entre 2018 et 2023, devient difficile à suivre même pour les acteurs expérimentés. La Cour dénonce l’instabilité réglementaire, aggravée par l’absence d’un régulateur dédié.

3/ Des économies d’énergie surestimées

La Cour estime que les résultats théoriques sont surestimés d’au moins 30 %. Les forfaits utilisés ne sont pas confrontés à la réalité terrain, faute de campagnes de mesure à grande échelle.

4/ Des gisements mal évalués

Les méthodes d’estimation des gisements ne permettent ni de calibrer finement les obligations, ni d’identifier les actions les plus efficaces à un coût donné.

5/ Un système peu lisible pour les bénéficiaires

CEE, MaPrimeRénov’, aides locales, bonifications : le système d’aides reste peu lisible, en particulier pour les particuliers, qui réalise parfois des travaux sans financement. La Cour appelle à une simplification et une clarification des canaux de financement.

6/ Une aide pour quelques bénéficiaires, un coût pour toute la population

Financés par les fournisseurs mais répercutés sur les factures, les CEE ont représenté en 2022 entre 3 et 4,5 % de la facture énergétique des ménages, soit 160 € par an pour un foyer moyen. La Cour parle d’une “quasi-taxe sur l’énergie” peu transparente et peu comprise.

Une recommandation forte : refondre ou re-focaliser

En creux, la Cour des Comptes n’exclut pas une réforme structurelle, voire un recentrage du dispositif sur les actions les plus efficaces — ou, à défaut, son remplacement à moyen terme.

Ces constats ne sont pas restés sans réponse. Depuis plusieurs mois, le cadre réglementaire est en mouvement pour amorcer un redressement du dispositif

1/ Le 70e arrêté (non encore publié) prévoit la suppression de 11 fiches (BAR-TH-160, BAT-EQ-133…) et la révision de 8 autres pour réduire les effets d’aubaine, ajuster les forfaits et rétablir un meilleur rapport coût/bénéfice.

2/ Le 71e arrêt (non encore publié) viendrait compléter cette première vague, avec notamment la suppression de la fiche BAR-TH-141 (climatiseur performant en maison individuelle outre-mer) et le maintien de fiches à fort potentiel comme BAR-SE-109 ou RES-CH-106.

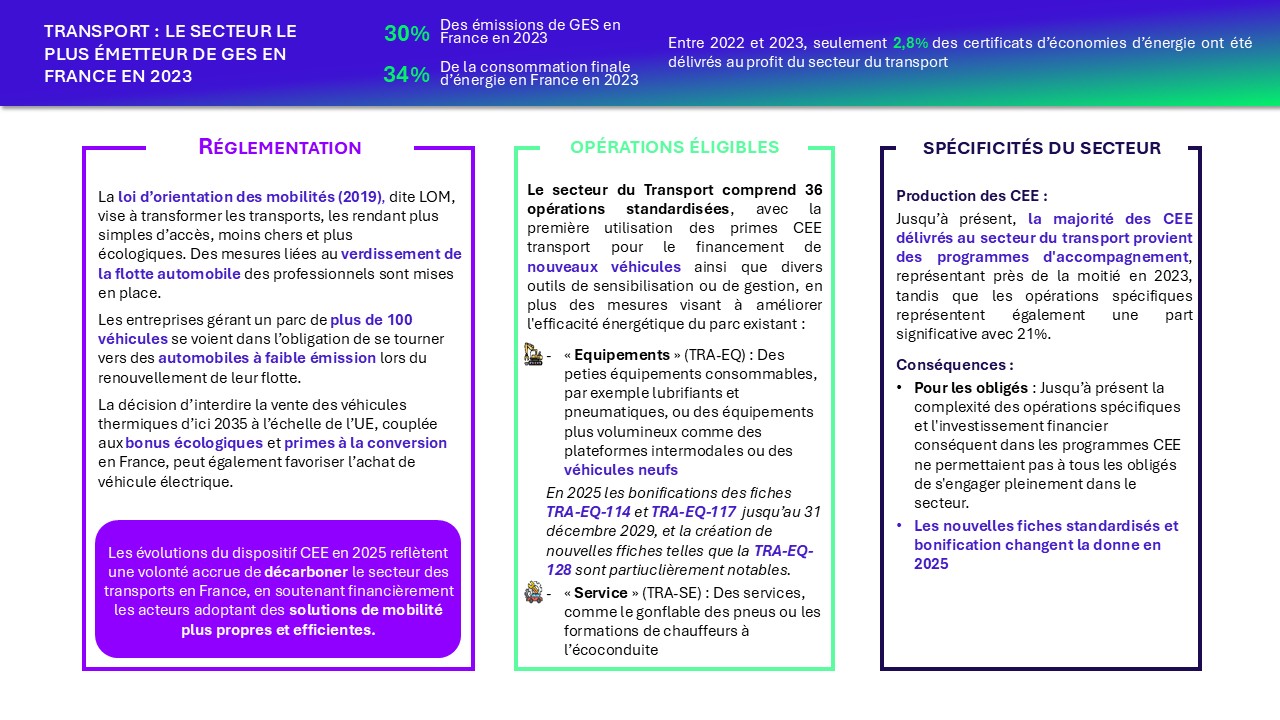

3/ [CEE Transport] Un périmètre élargi vers la mobilité électrique

Depuis le 1er juillet 2025, les CEE financent un coup de pouce pour l’achat ou la location de véhicules électriques neufs, avec des primes allant jusqu’à 4200€ pour les ménages modestes. Une réponse ciblée, en substitution du bonus écologique, qui marque l’intégration progressive du secteur transport dans la trajectoire bas carbone.

4/ [CEE Résidentiel] Une réponse temporaire à la suspension de MaPrimeRénov’

L’arrêté du 13 juin 2025 renforce les coefficients pour les rénovations performantes (notamment en maison individuelle), pour maintenir la dynamique des chantiers malgré la pause estivale du principal dispositif d’aide publique.

5/ [Évaluation & transparence] Lancement du programme PRODICEE

Mis en œuvre par l’arrêté du 24 juin, PRODICEE vise à renforcer la redevabilité du dispositif en mesurant les économies d’énergie réelles, en évaluant l’efficience économique, et en outillant la détection des fraudes grâce à un système d’information interconnecté.

Retrouvez notre article sur la 5e période ici

Et maintenant, la 6e période !

Le volume d’obligation potentiellement visé (jusqu’à 1600 TWhc/an) augmente, à mesure de l’urgence climatique. Mais il ne pourra être atteint durablement que si le dispositif sort de sa logique quantitative pour entrer dans une logique de résultats réels, visibles, crédibles. Cela implique :

- Une montée en rigueur : sur les contrôles, la qualité des travaux, la vérification des économies obtenues.

- Un recentrage stratégique : sur les gisements les plus efficaces et les bénéficiaires les plus exposés.

- Une meilleure coordination avec les autres dispositifs (MaPrimeRénov’, plan de rénovation des bâtiments publics, ZFE…).

- Une transparence renforcée : sur les flux financiers, l’impact environnemental réel, et le rôle des différents acteurs.

La 6e période ne pourra être ni une simple continuité, ni une fuite en avant. Elle doit être une refondation utile et exigeante, alignée avec les impératifs climatiques, budgétaires et sociaux de la décennie à venir.

À suivre de très près !