Le paquet « Fit for 55 » fixe des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en Europe (40% de réduction à horizon 2030[1]). Le secteur tertiaire étant responsable à lui seul de 9% des émissions des GES en France[2], sa décarbonation représente une part non négligeable de l’effort total. Le décret tertiaire ambitionne notamment de réduire les GES de -40% en 2030 et jusqu’à -60% en 2050[3].

Le mix électrique français étant en moyenne très décarboné, l’électrification des usages est le levier plébiscité en France pour décarboner le secteur. Cette évolution de nos modes de consommation n’est pas sans impact sur le réseau, qui en plus de se renforcer pour absorber les nouveaux usages (véhicules électriques, pompes à chaleur…), doit devenir plus flexible pour intégrer la variabilité des énergies renouvelables intermittentes qui occupent une part croissante du mix électrique.

« La flexibilité du système électrique est la capacité des acteurs, producteurs ou consommateurs, à moduler volontairement leur consommation électrique à la hausse ou à la baisse, sur sollicitation d’un tiers, afin de palier à un déséquilibre sur le réseau. »

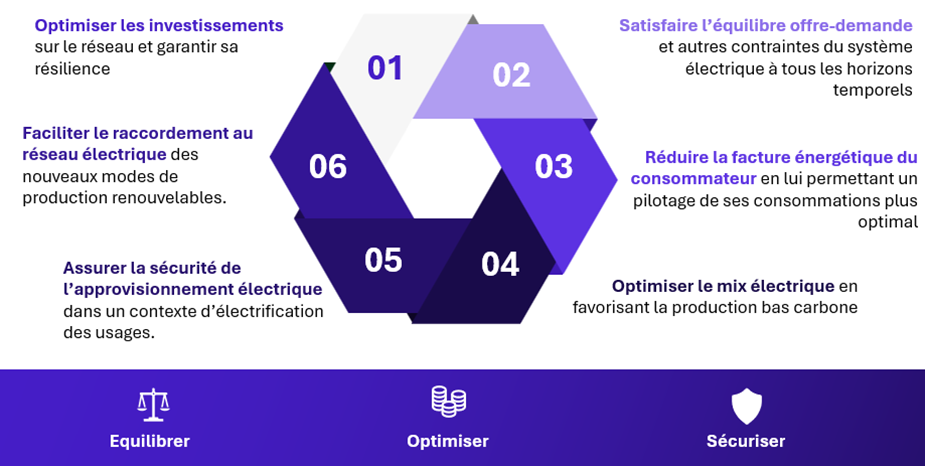

La flexibilité est fondamentale pour :

L’étude « Etat des lieux et défis pour le passage à l’échelle des flexibilités électriques »[4], publiée par Think Smartgrids et pilotée par Wavestone, préconise d’actionner en priorité les leviers de flexibilité les plus matures pour obtenir des effets à court terme. Parmi eux se trouve la flexibilité dans le secteur tertiaire.

La flexibilité énergétique et le pilotage intelligent des bâtiments au service du réseau

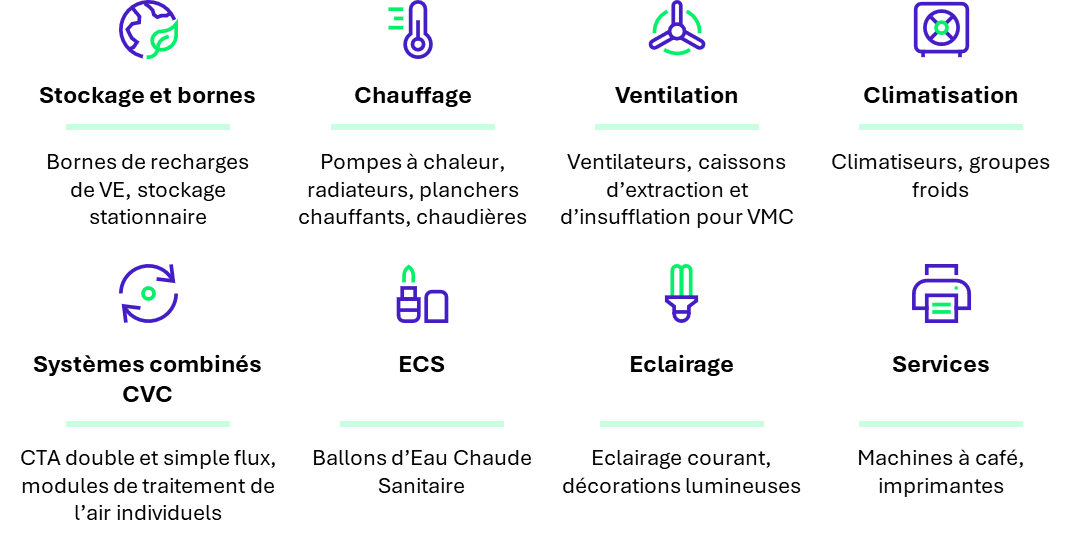

Un bâtiment est flexible s’il est capable de s’effacer, moduler ses appels de puissance voire injecter de l’électricité sur le réseau. La gamme d’équipements effaçables et/ou modulables au sein d’un bâtiment est variée :

NB : Il n’est pas envisageable de réduire la capacité de fonctionnement des équipements de sécurité incendie, ni la sécurité des personnes, ni la capacité des personnes à entrer ou sortir du bâtiment. Il en est de même pour la sécurité informatique.

La capacité et la durée d’arrêt de chaque équipement est variable. Certaines limites techniques, humaines et réglementaires existent et seront détaillées dans les parties suivantes.

Pour permettre leur pilotage intelligent, des dispositifs de mesure et d’action (compteurs, capteurs, détecteurs, actionneurs) sont installés sur les équipements. Les données générées sont communiquées, enregistrées et traitées par un système de gestion technique du bâtiment (GTB), qui peut déclencher des actions sur les équipements en réponse à un signal.

« Une GTB est un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr, des systèmes techniques du bâtiment au moyen de commandes automatiques, et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques ».

« Un EMS est un ensemble de solutions logicielles utilisées pour surveiller, contrôler et optimiser la consommation énergétique des bâtiments ».

Wavestone a récemment publié un radar sur le sujet accessible ici

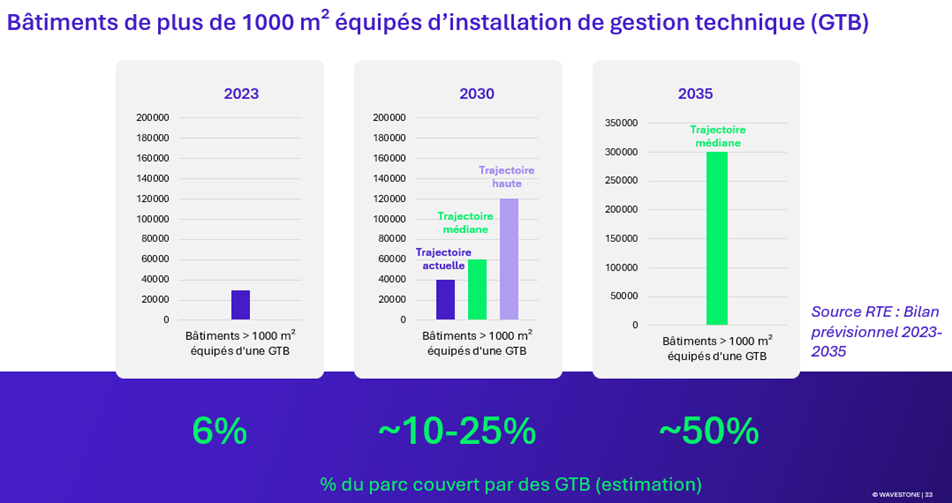

Aujourd’hui, seuls 6 % des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² sont équipés de systèmes de pilotage de la consommation, et parmi les bâtiments équipés certains n’utilisent pas systématiquement leur potentiel. Le gisement de flexibilité du secteur tertiaire est pourtant accessible et conséquent : 6 GW selon le Rapport de la Commission de régulation de l’énergie sur le pilotage des bâtiments tertiaire, co-piloté avec Schneider Electric France.

Par ailleurs, RTE prévoit une croissance très soutenue du développement des GTB en milieu tertiaire (bâtiments de plus de 1000 m²) dû notamment au décret BACS.

La valorisation de ce gisement permettrait de mettre les bâtiments tertiaires au service de la sobriété et de la flexibilité du réseau électrique.

Les solutions pour valoriser le gisement de flexibilité du secteur tertiaire

Il est tout d’abord important de faire la distinction entre flexibilité implicite et flexibilité explicite :

Flexibilité implicite : Incitation à décaler ses usages sur des créneaux horaires où l’électricité est peu carbonée et bon marché (tarification dynamique, pilotage de la consommation pour des industriels…)

Flexibilité explicite : Réception d’une demande de modulation de ses usages sur des créneaux horaires donnés par RTE ou un agrégateur de flexibilité en échange d’une rémunération.

« L’agrégateur, appelé aussi opérateur de flexibilité, a pour rôle d’identifier les gisements de flexibilité de la consommation électrique, de les valoriser économiquement sur le marché, et de les piloter ».

La mise en place de tarifs reflétant la situation du système électrique est le levier d’activation majeur à déployer pour développer les capacités de flexibilité implicites des bâtiments tertiaires. Tout en assurant une protection du consommateur face à une trop grande volatilité de prix, il est possible d’inciter les consommateurs à piloter davantage leurs usages via un tarif d’achat d’électricité intéressant, tout en rendant service au système électrique, par exemple :

- Proposer deux tarifs différents en fonction des contraintes sur l’équilibre offre demande et inciter économiquement la consommation en dehors des pics quotidiens (le matin et le soir), avec les Contrats Heure Pleines/Heures Creuses.

- Développer de nouvelles offres avec un tarif plus bas durant la journée et inciter économiquement à consommer lorsque la production renouvelable est structurellement plus haute (pendant les heures de soleil par exemple), avec les Heures Pleines/Heures Creuses dynamiques et Heures Creuses Solaires.

Des solutions de flexibilités implicites incitant le consommateur à différer ses usages pour profiter d’un prix de l’électricité avantageux n’ont plus besoin de faire leurs preuves. C’est notamment le cas de l’activation des ballons d’eau chaude en heures creuses qui est aujourd’hui généralisée et automatisée.

Le pilotage de la recharge des véhicules électriques est une opportunité complémentaire de développement de la flexibilité implicite. Les usagers ont naturellement tendance à recharger leurs véhicules en heures creuses pour profiter d’un tarif avantageux, même manuellement si leur borne n’est pas pilotée. Il n’y a par ailleurs pas de frein technologique pour développer un réseau de bornes asservies aux heures creuses : les technologies de recharge intelligente existent et, pour les bornes non pilotées, les travaux d’asservissement sont mineurs (en comparaison à l’installation de la borne).

Un autre levier, explicite, est l’agrégation de capacités d’effacement au travers de contrats incitatifs permettant ainsi de tirer parti de la flexibilité des consommations du secteur tertiaire avec l’Effacement diffus, en combinant par exemple plusieurs petites unités pilotées (typiquement des radiateurs électriques, pompes à chaleur ou véhicules électriques) grâce à une Virtual Power Plant (VPP).

« Une Virtual Power Plant est une combinaison de petites unités décentralisées du réseau électrique, coordonnées par un système de gestion central. Les unités peuvent être des consommateurs, stockeurs ou producteurs d’électricité, comme des installations éoliennes ou photovoltaïques. La centrale ainsi virtuellement créée peut jouer un rôle déterminant pour l’équilibre du réseau, à l’instar d’une grande centrale. »

Si la consommation des industriels est relativement constante (ce qui se traduit par un profil de consommation en bandeau), la consommation du tertiaire présente des pics de consommation qui s’additionnent aux pics existants dans les autres secteurs, accentuant ainsi les sollicitations ponctuelles du réseau. Avec des technologies de pilotage adéquates, les pics de consommation du tertiaire peuvent être lissés. Ces technologies existent, sont matures et facilement déployables. Leur prix est variable selon les bâtiments mais le retour sur investissement est avantageux en raison de la hausse des prix de l’énergie.

L’impact sociétal est moindre et l’acceptabilité meilleure car engendrant moins de craintes que pour les particuliers, ces solutions n’impactant pas leur lieu de résidence.

Une valeur ajoutée de la flexibilité à démontrer pour convaincre les consommateurs

« En tant que consommateur, qu’est-ce que je gagne à faire de la flexibilité »

Intégrer des pratiques de flexibilité permet de réduire significativement la facture énergétique en pilotant intelligemment sa consommation, tout en diversifiant ses sources de revenus. Les coûts d’équipement peuvent également être réduits grâce à la rémunération obtenue pour l’effacement.

La flexibilité offre la possibilité d’exploiter le potentiel des véhicules électriques en les utilisant comme moyen de stockage, permettant ainsi d’optimiser le coût de recharge en fonction des opportunités du marché.

En s’effaçant du réseau lors des périodes de pointe, il est possible de réduire l’impact environnemental en évitant le recours à des sources de production carbonées, ce qui constitue également un atout de communication.

« En tant que consommateur, quelles sont mes contraintes ? »

La peur d’une cyber-attaque et la crainte d’une perte de contrôle constituent des préoccupations majeures lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des solutions de flexibilité. L’insatisfaction des locataires liée au confort est également un point d’attention, car une dégradation de service peut être perçue différemment par les utilisateurs, certains pouvant être moins tolérants que d’autres.

L’arrêt régulier de certains équipements techniques, induit par l’application de la flexibilité, pourrait entraîner une usure prématurée de ces équipements, nécessitant leur remplacement plus fréquent et des coûts de maintenance. De plus, certaines réglementations imposent des minimums à respecter en matière de température intérieure, de débit d’air neuf, et de niveaux d’éclairement sur les postes de travail, ce qui peut limiter l’application de certaines pratiques de flexibilité.

Les défis à relever pour un passage à l’échelle de la flexibilité des bâtiments

-

Tarification : Les futurs tarifs doivent être incitatifs, clairs et adaptés aux différents profils de consommateurs. Des tarifs trop dynamiques peuvent freiner le développement de la flexibilité.

- Coûts d’installation : Les consommateurs doivent être préparés à investir dans des équipements de pilotage. Les niveaux de rentabilité et leur incertitude sont souvent un frein à ces investissements.

- Valorisation de la consommation à la hausse : Il est nécessaire d’explorer la valorisation d’une consommation à la hausse, ce qui nécessite un cadre légal adapté.

- Stabilité des Appels d’Offres Effacement : La rémunération et le cahier des charges doivent être stabilisés pour rassurer les acteurs.

- Déploiement des technologies : La généralisation de la flexibilité nécessite l’équipement de nombreux bâtiments et la connectivité des dispositifs de pilotage.

- Interopérabilité : Un manque de normalisation limite l’interopérabilité entre les équipements, freinant ainsi la généralisation de la flexibilité diffuse.

- Médiatisation des solutions éprouvées : Certaines solutions doivent être mieux communiquées pour gagner en acceptabilité.

Pour répondre à une partie de ces enjeux, l’association Think Smartgrids a lancé avec ses partenaires un standard appelé « FlexReady » pour faciliter l’interopérabilité entre les trois parties prenantes impliquées dans u projet de flexibilité : fournisseur d’énergie, opérateur d’effacement et gestionnaire de réseau (GRD/GRT). Concrètement, il s’agit de mettre en place des API standardisées pour que la bi-directionnalité des solutions de pilotage des bâtiments (variées) ne soit pas un problème. Le but est de permettre l’interprétation de 3 types de signaux :

- Signaux tarifaire des fournisseurs

- Modulation proposée par l’agrégateur

- Signaux tarifaires d’acheminement et de sauvegarde système par les GRD et GRT

Régis Le Drezen, délégué général de Think Smartgrids, nous a confié lors d’un entretien que des projets pilotes ont été lancés pour tester la marque FlexReady, avec une trentaine de bâtiments identifiés pour un déploiement en 2025. L’objectif étant de tester la standardisation, de faire un premier retour d’expérience, puis de passer à l’échelle.

Conclusion

Pour appréhender ce gisement diffus de flexibilité du bâtiment et améliorer sa valorisation, un certain nombre d’initiatives ont vu le jour. On peut citer parmi elles, le décret BACS qui impose aux bâtiments tertiaires non résidentiels, la mise en place de dispositifs de régulation et de supervision pour les systèmes de chauffage ou de climatisation qui dépasse les 290 kW au 1er janvier 2025. Pour les systèmes avec un puissance nominale supérieure à 70 kW, la date est fixée au 1er janvier 2027[5]. D’autres initiatives peuvent également être citées telles que la création de la plateforme GOFLEX par le GIMELEC en partenariat avec l’IFPEB, la FNCCR et RTE, ou encore l’EFF’ACTEE piloté par la FNCCR pour le développement des effacements électriques des bâtiments publics par les collectivités. Ces initiatives présentent de réelles opportunités pour la filière flexibilité même si de nombreux défis restent à relever.

[1] Horizon Europe, « Fit for 55 : Adoption des nouveaux objectifs climat-énergie européens pour 2030 »

[2] Ministère de la Transition Écologique, « Décarbonation des bâtiments », 2023

[3] Ministère de la Transition Écologique, « Éco-Énergie Tertiaire », 2023

[4] Think Smart Grids, « Collaborer pour relever le défi du passage à l’échelle des flexibilités de la consommation électrique » : https://www.thinksmartgrids.fr/actualites/collaborer-pour-relever-le-defi-du-passage-a-lechelle-des-flexibilites-de-la-consommation-electrique

[5] Ministère de la Transition écologique, Présentation et guide du décret BACS, RT-RE-bâtiment, mis à jour le 31 mai 2024, [en ligne] : https://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/presentation-et-guide-du-decret-bacs-a712.html (consulté le 21 mai 2025).